不育症検査を行う前の

確認事項

当院では、「厚生研究班の研究成果を基にした不育症管理に関する提言」をもとに、検査項目を選定しております。問診では、既往歴について以下のような質問を丁寧にお聞きします。

- 妊娠何週の流産なのか

- 胎嚢(たいのう)が確認できたか

- 胎児の心拍は確認できたか

- 胎児や胎盤の染色体検査は行ったのか

不育症検査の中には、前回の妊娠の影響がまだ残っている状態で受けると、正常な結果が出てこない検査もあります。そのため流産後は、「最低1回以上の月経」が来てから検査を受けていただきます。

当院は不育症検査を可能な限り保険診療で行えるように、検査体制を構築していますが、それでも検査の中には自費検査になるものも含まれています。流産のリスク因子がないかを調べる上では欠かせない検査のため、予めご了承ください。

不育症が疑われる方々に染色体検査を行った場合、約5%の頻度で男性もしくは女性に染色体異常が認められます。夫婦の染色体検査を受けていただく前には、遺伝カウンセリングで納得がいくまでお話しして頂き、検査を行うか否かを選択してください。また、その際の遺伝カウンセリングでは、結果内容をどのようにお伝えするかも話し合っていきます(例えばですが、男性もしくは女性に染色体の異常が発見された場合、異常があった方を特定せずに、異常があったことのみをお伝えすることも可能です)。

なお、検査を受けていただいても流産・早産、死産の原因が判明できない方々が約60~70%の割合でいらっしゃいます。当院では、こうした原因不明な不育症の患者様が次回の妊娠へと前向きに進んでいけるように、丁寧な説明と心理的サポートを行っています。

不妊症検査を行う必要があると

考えられる場合(例)

- 1回以上、10週以上で原因不明の子宮内胎児死亡が起きた

- 胎児や胎盤の機能不全に関連した早産が起きた

- 2回以上の連続した初期流産(10週未満)を起こしている(反復流産)

- 1回以上、34週未満にて、重症の妊娠高血圧症候群や子癇発作(しかんほっさ:妊婦に起きるけいれん発作)が起きた

女性に対する検査項目

子宮の異常

先天性子宮形態異常(子宮奇形)や子宮筋腫、子宮腔の癒着などによって、不育症の原因となっているケースがあります。子宮の異常は子宮卵管造影検査や経腟超音波検査で確認していきます。

内分泌検査

内分泌異常があると不妊または不育症へ繋がりやすくなるため、治療が必要になります。

検査項目

- 甲状腺機能異常:(FT4)甲状腺ホルモン・(TSH)甲状腺刺激ホルモン・(抗TPO抗体)抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体

抗リン脂質抗体

膠原病や抗リン脂質抗体症候群などの自己免疫異常があると、絨毛の発育障害を生じたり、胎盤内の血栓ができやすくなったりするため、流早産、死産の原因になります。

抗リン脂質抗体で陽性が出た場合は、12週間以上経過した後に再検査を行う必要があります。また、再検査でも陽性だった場合、抗リン脂質抗体症候群の診断を下します。

検査項目

- ループスアンチコアグラント(LAC)

- 抗β2GPⅠ抗体 IgM/ IgG

- 抗カルジオリピン抗体 IgM/ IgG

ネオセルフ抗体

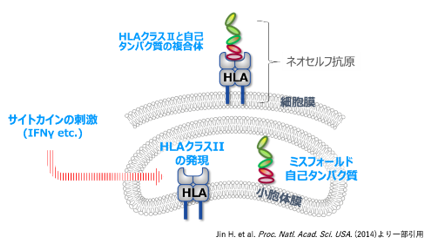

β2GPⅠ-ネオセルフ抗体(以下ネオセルフ抗体)検査は、抗リン脂質抗体の主要な標的抗原であるβ2グリコプロテインⅠ(β2GPⅠ)とHLAクラスⅡの複合体に対する抗体(ネオセルフ抗体)を検出する新たな不育症検査です。

ネオセルフ抗体は抗リン脂質抗体症候群の病態に関連することが明らかとなってきています。ネオセルフ抗体検査は自己抗体への検出感度が高く、従来の不育検査で原因不明だった方の約20%で陽性と言われています1)。

ネオセルフ抗体が陽性だった場合は、抗凝固療法が生産率上昇に有用だったとの報告も見受けられます。

当院ではネオセルフ抗体が陽性であった場合は、低用量アスピリンの内服を基本として行っています。

費用は先進医療で38,500円(非課税)となります。

検査を希望される方はお申し付けください。

1) Tanimura et al. Arthritis &Rheumatology(2020)

(Revorf作成)

(Revorf作成)

先天性血栓形成素因

(血液凝固機能異常)

血液凝固能異常(血液を固める働きに異常があること)があると、胎盤内で血栓が作られやすくなり、流早産、死産のリスクが高くなります。

血栓ができやすい体質は不育症のほかにも、妊娠高血圧症候群(旧:妊娠中毒症)や胎盤の早期剥離、胎児の発育遅延などのリスク因子とも考えられます。

検査項目

- XII因子活性

- APTT(活性化トロンボプラスチン時間)

- プロテインS活性

- プロテインC活性

妻染色体検査

流産の原因となる染色体異常の多くは、「転座型染色体異常」という染色体の異常です。

転座型染色体異常とは、生まれつき、染色体の一部が切断されたり、他の部分とくっついたり入れ替わったりしている染色体のことです。染色体の一部が相互に入れ替わっていたとしても、受精卵全体の染色体の量に過不足がない場合を「均衡型構造異常」と言います。通常、こうした染色体を持つ本人は、日常生活に支障をきたしたりすることはない場合が多いと言われています。

しかし、男性もしくは女性のどちらかがこの「均衡型構造異常」を持っていると、そういった染色体が、子供である次の世代に引き継がれる時、つまり精子もしくは卵子に引き継がれ、受精することで受精卵の染色体の部分的な過不足を引き起こすことがあります(不均衡型構造異常)。

こうして出来た「不均衡型構造異常」の受精卵は、高い確率で流産となります。

ただ、男性もしくは女性のどちらかが転座型染色体異常を持っていても、染色体に過不足のない受精卵(正常胚または均衡型の胚)が発生することもあるため、そういったケースでは出産も可能です。

検査項目

- 染色体検査(G分染法: 保険適応)

※ 場合により他の検査を検討します。

男性に対する検査項目

夫染色体検査

「妻染色体検査」の項で説明したように、転座型染色体異常が男性もしくは女性どちらかにあると、受精卵の染色体の部分的な過不足を引き起こす「不均衡型構造異常」が生じることがあります。そうなると、流産へ繋がりやすくなります。

そのため、男性にも女性と同様、転座型染色体異常がないかをお調べする必要があります。ただ、染色体に過不足にない受精卵ができることもあるため、もし異常が見つかっても出産できる場合もあります。

検査項目

- 染色体検査(G分染法: 保険適応)

※場合により他の検査を検討します。